文責:横幕鍼灸院 院長 横幕胤和

最終更新日 2024年6月20日

パーキンソン病の症状 姿勢反射障害

パーキンソン病の症状 姿勢反射障害の症状・原因について

パーキンソン病は、神経伝達物質のドーパミンが減少することで発症します。

パーキンソン病にかかっている方は、日本国内において1,000人に1人〜1.5人ほどといわれています。60代以上の方では100人に1人の発症で、発症年齢は60代後半に多いとされています。

しかし、まれに40歳以下でパーキンソン病にかかる方もいらっしゃいます。この場合、若年性パーキンソン病と呼ばれます。

パーキンソン病には、運動症状と非運動症状があります。

運動症状には、静止しているときでも手がふるえたり、動きがゆっくりになったりする症状などがあります。姿勢反射障害も、この運動症状に含まれます。非運動症状は、精神症状や便秘、起立性低血圧など、運動以外の症状のことを指します。

一般的な対応方法は長くかかるのが一般的で、お薬による対応を中心に、リハビリも行っていきます。国の指定難病になっていますが、お薬による対応の発展によって、症状を抑えながら生活していくことが可能になってきています。

パーキンソン病について知っておくことは、万が一この症状にかかったとき、早期に一般的な対応方法を開始し、上手に付き合っていくために大切なことです。ここでは、パーキンソン病の症状の一つ、姿勢反射障害を中心に、その症状・原因・一般的な対応方法について詳しく説明しております。

【目次】

1.パーキンソン病の症状 姿勢反射障害とは

パーキンソン病は、先にご説明しているように運動症状と非運動症状があります。

運動症状には、

- 静止時の振戦(ふるえ)

- 筋固縮

- 動作緩慢

- 姿勢反射障害

があります。

普段、人は常に体のバランスを保ち、転びそうになったときには自然と体勢を整えようとします。また、体を動かすときにも脳からの信号が神経を通って体のあちこちにスムーズに伝わり、筋肉や関節を動かして「動き」というものが成り立ちます。

今回ご紹介する姿勢反射障害とは、通常は自然と行われているはずの姿勢を保つことや、体をスムーズに動かすということができなくなってしまう状態のことです。

次に、この姿勢反射障害について詳しくお話ししていきます。

2.パーキンソン病の症状 姿勢反射障害の症状

姿勢反射障害と聞いても、実際にどのような状態になるのか、なかなかイメージしにくい方もいらっしゃると思います。よって、ここでは姿勢反射障害について具体例を示しながらお話ししていきます。

姿勢反射障害は、パーキンソン病にかかってすぐ現れるわけではありません。他の運動症状に比べて遅れて現れ、個人差はありますが、その間隔は数年以上ともいわれます。

実際に、姿勢反射障害が現れると以下のような様子がみられます。

- 体のバランスがうまく保てなくなり、ふらついたり転びやすくなったりする

- 歩き出したのに歩くリズムに体がついていけず止まってしまう

- 歩き出したら止まれない

- 歩いているとき方向転換がなかなかできない

- 歩くときに前かがみになる

- 姿勢をまっすぐ保つことができず、斜めに傾いていく

このように、姿勢反射障害は体のバランスを調整することができないだけでなく、歩くという動作にも影響を及ぼしてしまいます。

●お薬による対応

中脳の黒質ではドーパミンが減少しているため、ドーパミンを補うお薬を使います。

この2つは、年齢によって副作用の出やすさが異なるため、年齢や症状の程度などによって使い分けます。

運動機能の障害だけでなく、症状全体の重症化を防いでくれる働きがあります。

効果の高いお薬ではありますが、長く使用していると1日の中で症状に変動(ウェアリング・オフ現象、オン・オフ現象)がみられるようになったり、無意識に体が動いてしまうジスキネジアという症状が現れたりすることがあります。

一方、吐き気や眠気、妄想、衝動性・強迫性障害といった副作用が現れることがあります。

これらのほかにも、ドーパミンの放出を促進させたり、ドーパミンの作用時間を長くしたりする作用のあるお薬を症状の進行具合によって使っていきます。

お薬は内服で行いますが、パーキンソン病の症状である意欲の低下や自発性の低下があると、自己での服薬管理は難しくなります。そのような場合には、家族で管理していくことになります。

理学療法(リハビリ)

パーキンソン病では、さまざまな運動障害が現れることで生活の質が大きく低下してしまいます。パーキンソン病はよくある症状ではありませんが、発症年齢は高齢である傾向があるため、年齢的にも他の症状にかかっていたり、骨が弱くなっていたりすることがあります。

体力が低下していれば症状にもかかりやすくなりますし、姿勢反射障害があるために転倒して骨折することも考えられます。そのため、定期的にリハビリを行うことで筋力・運動機能と体力・心肺能力の維持を図ります。

バランス感覚も養われますので、姿勢反射障害によるふらつきや転倒、歩行障害などの改善も期待できます。

5.パーキンソン病に対する当院の方針

当院では以下のポイントにてパーキンソン病の改善を目指します。

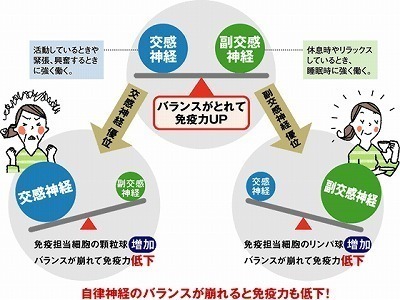

免疫力の改善

パーキンソン病の方は、長引く症状の影響、心理的要因、お薬の影響などより、免疫力が低下されている方が多いです。

このため、他の症状にもかかりやすくなっています。免疫力が低下する事により、改善が遅くなります。

免疫力が下がりますと、お薬が効きにくくなりますので、かえってお薬の量が増えたりします。

あなたが本来お持ちの免疫力を上げる事は、パーキンソン病を改善するためには大切であると考えます。

パーキンソン病でお困りの方は、大変大きな不安をお持ちです。症状が苦しくてあきらめがちにもなります。

パーキンソン病を改善するためには、原因を見つけ、しっかりと対応することが大切です。どうぞあきらめないでください。

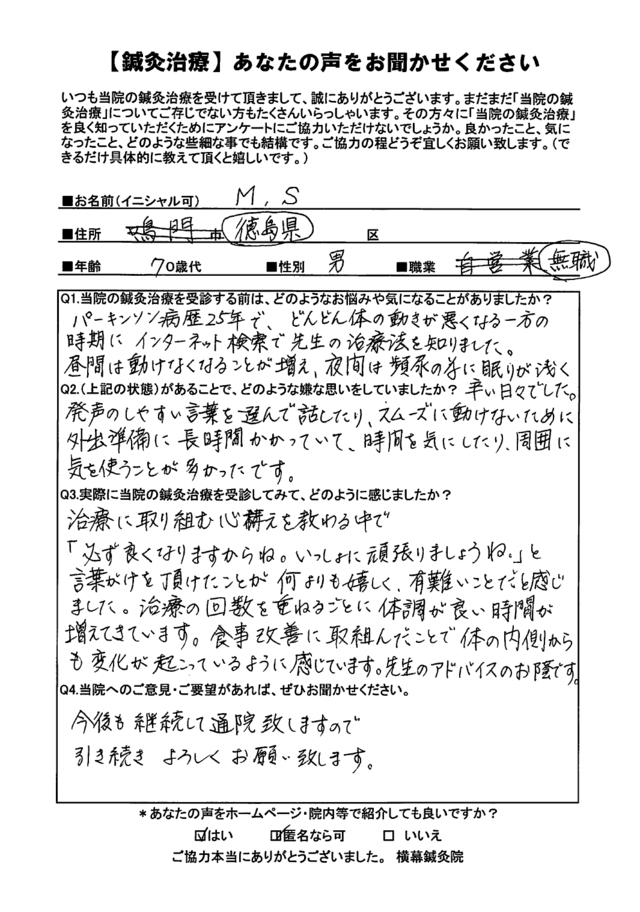

患者さんの声 パーキンソン病

パーキンソン病歴25年で、どんどん体の動きが悪くなる一方の時期に、インターネット検索で先生の一般的な対応方法を知りました。

昼間は動けなくなることが増え、夜間は頻尿の為に眠りが浅く辛い日々でした。一般的な対応方法の回数を重ねるごとに体調が良い時間が増えてきています。

徳島県 MSさん 70歳代 男性

Q1.当院の鍼灸を受ける前は、どのようなお悩みや気になることがありましたか?

パーキンソン病歴25年で、どんどん体の動きが悪くなる一方の時期に、インターネット検索で先生の一般的な対応方法を知りました。

昼間は動けなくなることが増え、夜間は頻尿の為に眠りが浅く辛い日々でした。

Q2.(上記の状態が)ある事で、どのような嫌な思いをしましたか?

発声のしやすい言葉を選んで話したり、スムーズに動けないために外出準備に長時間かかっていて、時間を気にしたり、周囲に気を遣うことが多かったです。

Q3.実際に当院の鍼灸を受診してみて、どのように感じましたか?

一般的な対応方法に取り組む心構えを教わる中で「必ず良くなりますからね。いっしょに頑張りましょうね。」と言葉がけを頂けたことが何よりも嬉しく、有り難いことだと感じました。

一般的な対応方法の回数を重ねるごとに体調が良い時間が増えてきています。食事改善に取り組んだことで体の内側からも変化が起こっているように感じています。先生のアドバイスのお陰です。

Q4.当院へのご意見・ご要望があれば、ぜひお聞かせください。

今後も継続して通院致しますので引き続きよろしくお願いいたします。

*個人の感想であり効果を保証するものではありません。

LINEのご案内

横幕鍼灸院公式ラインでは、健康に関する情報、季節の過ごし方、お役立ち情報などを発信しております。

また、ラインからもネット予約ができます。ご登録よろしくお願い致します。

当サイトの運営者について

全国から患者さんが来院される

横幕鍼灸院

当院は完全予約制です。

ご予約・お問い合わせはこちらよりご連絡下さい。

078-891-3590

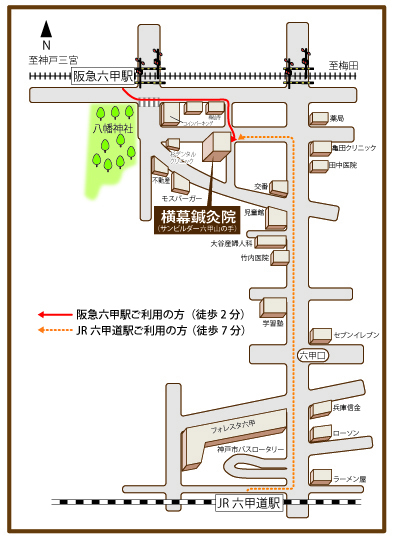

住所 | 657-0051 兵庫県神戸市灘区八幡町2-10-16 |

|---|

施術時間 | 午前 9:00~13:00 |

|---|

定休日 | 火曜日・水曜日・木曜日 |

|---|

| 施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

9:00-13:00 | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |

| 14:00-17:00 | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 |

土日も予約・施術しております。

研究・講義により臨時休業する場合があります。

サイト内検索はこちらから

今月の施術日のご案内

土曜日・日曜日も受付・施術しています。当院は完全予約制です。

〇 終日

△ 午前のみ

× 休み

078-891-3590

施術時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~13:00 | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |

| 14:00~17:00 | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 |